Die Zahl der jährlich neuinstallierten Solarwärme-Anlagen nimmt in der Schweiz ab. Ein Grund liegt beim viel stärker geförderten Solarstrom. Dabei wäre die Produktion von Solarwärme eigentlich effektiver. Doch sie ist immer noch zu teuer.

Die Zahl der jährlich neuinstallierten Solarwärme-Anlagen nimmt in der Schweiz ab. Ein Grund liegt beim viel stärker geförderten Solarstrom. Dabei wäre die Produktion von Solarwärme eigentlich effektiver. Doch sie ist immer noch zu teuer.

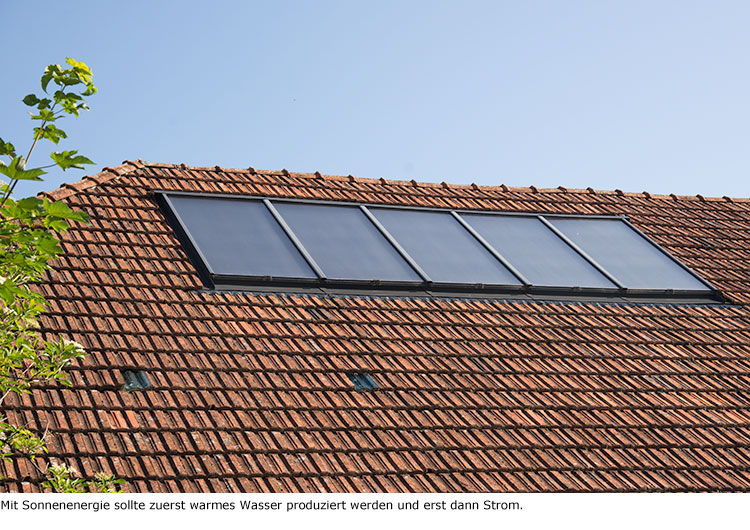

Rund fünf Prozent des Energieverbrauches in der Schweiz gehen auf Kosten der Warmwassererzeugung. Ein grosser Teil davon wird immer noch mit reinen Elektroboilern erzeugt, die über vier Prozent des gesamten Stroms verbrauchen. Diese Wärme könnte gut mit Solarenergie erzeugt werden. «Fünf Quadratmeter Solarkollektoren pro Einfamilienhaus reichen aus, um 70 Prozent des Warmwasserbedarfs einer Familie zu decken», sagt David Stickelberger vom Branchenverband Swissolar. Trotzdem nimmt die Anzahl neu installierter Solarwärme-Anlagen in der Schweiz nach einer Phase mit hohen Zuwachsraten seit ein paar Jahren ab. Gründe dafür gibt es einige. Zum einen steht die Produktion von Solarwärme im Schatten des Solarstroms, der viel stärker von der Politik gefördert wird. Für eine Kilowattstunde Strom aus Photovoltaik gibt es deutlich mehr Geld als für eine Kilowattstunde Solarwärme. Dabei wäre der Wirkungsgrad von thermischen Anlagen höher: Um die gleiche Menge Energie mit Photovoltaik zu erzeugen, braucht es drei Mal mehr Kollektorfläche.

Es wäre aus dieser Optik eigentlich sinnvoller, im Wohnbereich auf Solarwärme zu setzen und Strom einzusparen – beispielsweise indem man die «Stromvernichter» Elektroboiler ersetzt –, als die gleiche Menge Strom mit Photovoltaik zu produzieren. Doch letztere wird mit der von den Konsumenten mit der Stromrechnung bezahlten kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) subventioniert, zum Nachteil der Solarthermie.

Kein Problem für David Stickelberger: «Solarstrom hat eine viel höhere Wertigkeit als Solarwärme.» Deshalb sei die KEV-Unterstützung der Photovoltaik sinnvoll. Mit einer Wärmepumpe könnten aus einer Kilowattstunde Solarstrom wiederum drei Kilowattstunden Wärme erzeugt werden, so der Branchenvertreter. Theoretisch mag das aufgehen. Doch wie sinnvoll ist es, Solarstrom für Wärmepumpen zu verwenden? Mit der Energiestrategie 2050 dürfte diese Frage aber an Brisanz verlieren, weil künftig Kleinsolaranlagen nur noch zu maximal einem Drittel aus KEV-Geldern finanziert werden sollen. Es dürfte also gerade für Hauseigentümer wieder interessanter werden, auf Solarthermie zu setzen. Diese ist prädestiniert für die dezentrale Nutzung: Die Wärme kann gut im eigenen Speicher zwischengelagert werden. Und sie lässt sich vorzüglich mit anderen Energieträgern wie Gas, Öl oder Holz kombinieren. Mit etwas mehr Fläche und grösseren Speichern könnten die Überschüsse aus den Sommermonaten für die Unterstützung der Heizung in den Übergangsmonaten genutzt werden. Laut Energie Schweiz werden heute 8,5 Milliarden Franken für Heizung und Warmwasserproduktion ausgegeben. «Ein bis zwei Milliarden könnten dank Solarwärme eingespart werden», ist Stickelberger überzeugt.

Im Ausland nur halb so teuer

Doch davon ist man noch ein Stück entfernt. Viel mehr ist die Solarthermie in den letzten Jahren immer mehr zur hässlichen Schwester der Photovoltaik mutiert. Diese gilt bei der Kundschaft als innovativ, währendem die Solarthermie eher als veraltetes System wahrgenommen wird. Mit Solarstrom lässt sich Geld verdienen, Solarwärme kostet vor allem. So das Image. Zwischen 12’000 und 15’000 Franken kostet eine durchschnittliche Solarwärme-Anlage für ein Einfamilienhaus zur Produktion von Warmwasser. Die Preise bewegen sich seit Jahren auf dem gleichen Niveau, währenddem die Photovoltaik immer günstiger wird. Förderbeiträge der Kantone und Gemeinden und Steuerabzüge vergünstigen die thermischen Anlagen zwar, doch bei den aktuellen Strom-, Gas- und Ölpreisen rechnet sich so eine Anlage trotzdem kaum. Und das liegt auch am Preis: Im benachbarten Ausland wäre diese nur halb so teuer, hat der Branchenverband Swissolar ausgerechnet. «Mit den höheren Lebenskosten alleine kann dieser Unterschied nicht erklärt werden», sagt Stickelberger.

Als Gründe für diese markante Preisdifferenz kommen strengere Vorschriften in Frage aber auch die längeren Vertriebskanäle. Die Anlagen gehen durch zu viele Hände. Es gibt bis jetzt keinen Direktvertrieb von Solaranlagen in der Schweiz. Der Bauherr muss sich beim Bau zudem mit zu vielen verschiedenen Handwerkern herumschlagen. Es wäre für ihn einfacher, wenn er nur einen Ansprechpartner hätte. Offenbar bewegt sich da etwas in der Branche: «Immer mehr Installateur-Unternehmen entwickeln sich zu Gesamtanbietern», sagt Christoph Schär vom Gebäudetechnikverband Suissetec. Doch weil seine Mitglieder seit Jahren voll mit Arbeit eingedeckt sind, fehlt es in der Branche möglicherweise auch am nötigen Biss, sich mit der anspruchsvollen Technologie auseinanderzusetzen. Diesen Vorwurf weist Schär aber zurück und dreht den Spiess um. «Die heutigen Solarwärme-Anlagen sind zu kompliziert und zu wenig standardisiert.» Die Hersteller müssten die Systeme vereinfachen, fordert er.

Masterplan für Solarwärme

Soll der Ausstieg aus der Kernenergie geschafft und der CO2-Ausstoss weiterreduziert werden, führt kein Weg an der Solarthermie vorbei. Zu gross ist das Potenzial. Deshalb will Swissolar den Solarwärmemarkt mit einem Masterplan neu beleben, den sie im Mai der Öffentlichkeit vorstellt hat. Das Ziel: Die durchschnittliche Kollektorfläche pro Person soll von heute 0,1 auf etwa 1,7 m2 im Jahr 2050 erhöht werden. Damit könnten rund 10 Prozent des gesamten Wärmebedarfs abgedeckt werden, sagt Stickelberger. Vorerst wäre aber nur schon viel erreicht, wenn man die Hausbesitzer motivieren könnte, ein paar Quadratmeter Kollektoren für das Warmwasser auf dem Dach zu installieren. Nötig sind dafür vor allem tiefere Anlage-Preise und mehr Spezialisten.

Kommentare